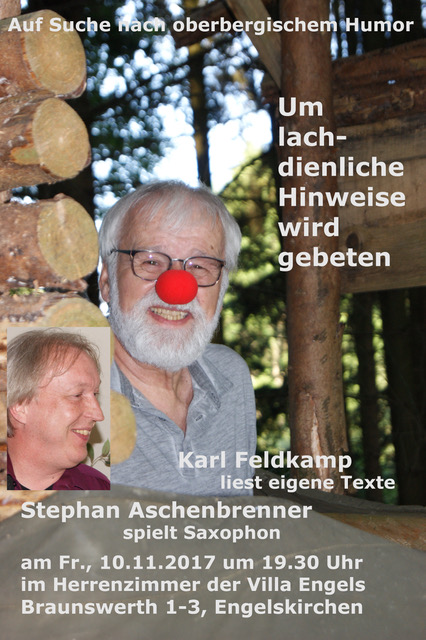

Meine erste Anfrage für ein Interview mit

Karl Feldkamp liegt knapp zwei Wochen zurück – gut gelaunt blickte er damals seinem Urlaub entgegen. Wir verabredeten uns für Anfang März – nun in einer anderen Zeit: Krieg in der Ukraine, lange Truppenaufmärsche Richtung Kiew, kampfbereite Menschen verschanzt in Kellern und U-Bahnschächten, verzweifelte Mütter mit ihren Kindern auf der Flucht.

Es braucht eine Zeit der Vorbereitung, bis der Kopf frei ist für ein Gespräch über das Schreiben mit dem Leiter der Schreibwerkstatt „Wer schreibt. Bleibt.“, die regelmäßig das Programm von EngelsArt bereichert. Das nun schon vertraute Krisenthema, Corona, ist Grund für die Entscheidung, dass ich Karl Feldkamp am Telefon treffe. Als Schriftsteller verfasst er vor allem Lyrik und Erzählungen. Seine Auseinandersetzung mit der Sprache spürt man in seinen genau formulierten Antworten, die nahezu verdichtete Reaktionen auf meine Fragen sind. Die Konzentration im Gespräch, fernab der Tagespolitik, erlebe ich als wohltuend. So bekomme ich vielleicht eine Ahnung von der zugewandten Atmosphäre, die in seiner Schreibwerkstatt herrschen mag: Das Wort, das man für eine innere Stimmung findet, spiegelt und macht dadurch fassbar, was vorher noch unaussprechlich schien.

Erste Schritte – was war die Motivation für das Vorhaben, in Engelskirchen die Schreibwerkstatt „Wer schreibt. Bleibt.“ zu gründen?

Schreibwerkstätten sind kreative Orte, an denen ich mit Menschen unterschiedlicher Herkunft und Motivation zu unterschiedlichen Themen gearbeitet habe. In Köln habe ich an der Volkshochschule Schreibwerkstätten angeboten, in Bergisch Gladbach als Mitglied der Autorengruppe Wort und Kunst – immer wieder hat es mich interessiert, mit Menschen an ihren Geschichten zu arbeiten. Als Sozialarbeiter und Supervisor bringe ich sicher auch ein professionelles Interesse an der Persönlichkeit hinter der Geschichte mit. Durch meine Arbeit habe ich ein Gespür dafür entwickelt, wie ich Menschen ansprechen und zum Reden bringen kann.

Nun ist natürlich nicht alle Literatur autobiographisch! – Hier in Engelskirchen traf sich aber tatsächlich das Bedürfnis eines Großvaters, der ich inzwischen geworden war, seinen Enkeln die eigene Geschichte zu erzählen, mit dem gelungenen Start einer Gruppe, die eigentlich genau das zum Ziel hatte. Inzwischen trifft sich die Gruppe seit drei Jahren. Jüngere sind dazugekommen, so dass sich neue Themen ergeben.

So war also der Weg das Ziel?

Das kann man so sagen. Über den Austausch in der Gruppe schälen sich Themen heraus, die häufig autobiographisch sind. Es ergeben sich aber genauso auch Erzählungen über ein Familienmitglied, das eine besondere Rolle gespielt oder ein historisch interessantes Leben geführt hat. Andere wieder entdecken Themen, die sie essayistisch betrachten. Das Leben als solches wie auch das Älterwerden im Besonderen bieten da unerschöpfliche Anlässe.

Was war die größte persönliche Überraschung, das größte Vergnügen bei Ihrer Arbeit in der Gruppe „Wer schreibt. Bleibt.“?

Die größte Zeit meines Lebens war ich ein Stadtbewohner: Lübeck, Osnabrück, Köln, Bergisch Gladbach. Als ich dann, beladen mit besorgten Warnungen von Freunden, nach Wallefeld, aufs Land zog, war tatsächlich die erste Überraschung, dass meine Vorurteile sich nicht bestätigten! Interessierte, interessante Menschen leben hier – mit einem künstlerischen Anspruch und Niveau, das ich nicht erwartet hatte! Musik, Kunst, Literatur – hier trifft man alles – und das sozusagen zum Anfassen, ohne Distanz schaffenden Orchestergraben.

Ein großes Vergnügen ist für mich in der Arbeit unserer Gruppe das Gespür für Wortspiele und Humor, auch sich selbst gegenüber. Ich treffe auf gute Kritikfähigkeit und wenig Arroganz oder Beleidigtsein, dafür aber auf das rechte Maß gegenüber sich selbst.

Kunst braucht Publikum. Welche Rolle spielt dieser Gedanke in der Gruppe?

Die Gruppe selbst ist immer das erste Publikum! Die erste Veröffentlichung erfolgt durch das Vorlesen in der Gruppe. Es schließt sich ein Feedback an, das manchmal noch einmal einen schöpferischen Prozess in Gang setzt.

Nicht immer, aber doch immer wieder, ergeben sich weitere Möglichkeiten zur Veröffentlichung, auch für ein größeres Publikum. Einige Teilnehmer schreiben beispielsweise für Kirchenzeitungen.

Im Raum stehen aber auch Überlegungen zu öffentlichen Lesungen, vielleicht in Verbindung mit Musik – und vielleicht auch schon Ende des Jahres!

Welche Begegnung war besonders prägend während der Arbeit an dem Projekt?

Da gab es nicht die eine Begegnung, die etwas verändert hat. Für mich war das besondere Erleben des Lebens auf dem Land prägend, weil bildend! Aus dem vorurteilsbeladenen Städter bildete sich einer, der die Welt kennenlernt, wie sie hier ist: Geprägt durch persönliche Kontakte, wirkliches Interesse der Nachbarschaft, zupackende Hilfe – und gepaart mit hohem Anspruch an das Leben und die Kunst.

Auch in unserer Gruppe hat das persönliche Gespräch eine besondere Bedeutung. Es gibt wenig formale Hürden. Vielleicht ist es durch die Haltung dem Leben und dem Anderen gegenüber hier einfacher, ungekünstelt, also ohne den Umweg über die Kunst, über sich selbst zu reden? Vielleicht macht das den entscheidenden Unterschied zum Städter, wie er in meinem Kopf existiert, aus?

Und wie geht es weiter?

Es gibt keinen Grund aufzuhören! Schreiben ist wie langsames, reflektiertes Reden. So ist es beinah meditativ, eine Achtsamkeitsübung. Je mehr das geübt wird, umso besser! Gerade in der jetzigen Zeit ist es von besonderer Bedeutung.

Ich danke herzlich für das Gespräch!

Katja Gerlach

Als Zugabe gibt es noch eine Kurzgeschichte von Karl Feldkamp:

Der ganz normale Wahnsinn