Samstag, 08.11.25 – 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 09.11.25 – 11 bis 18 Uhr

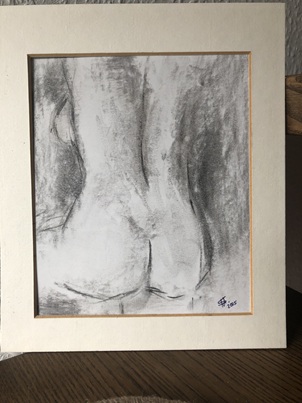

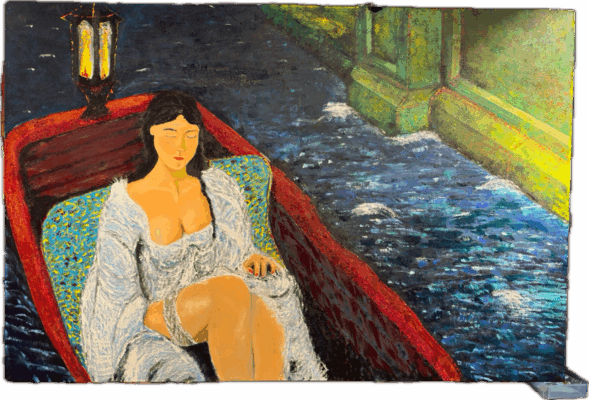

Aquarell- und Acrylmalerei

Atelieradresse:

Schlossblick 10

51588 Nümbrecht

Samstag, 08.11.25 – 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 09.11.25 – 11 bis 18 Uhr

Aquarell- und Acrylmalerei

Atelieradresse:

Schlossblick 10

51588 Nümbrecht

Samstag, 08.11.25 – 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 09.11.25 – 11 bis 18 Uhr

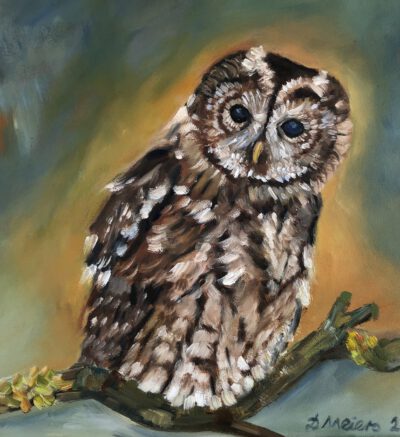

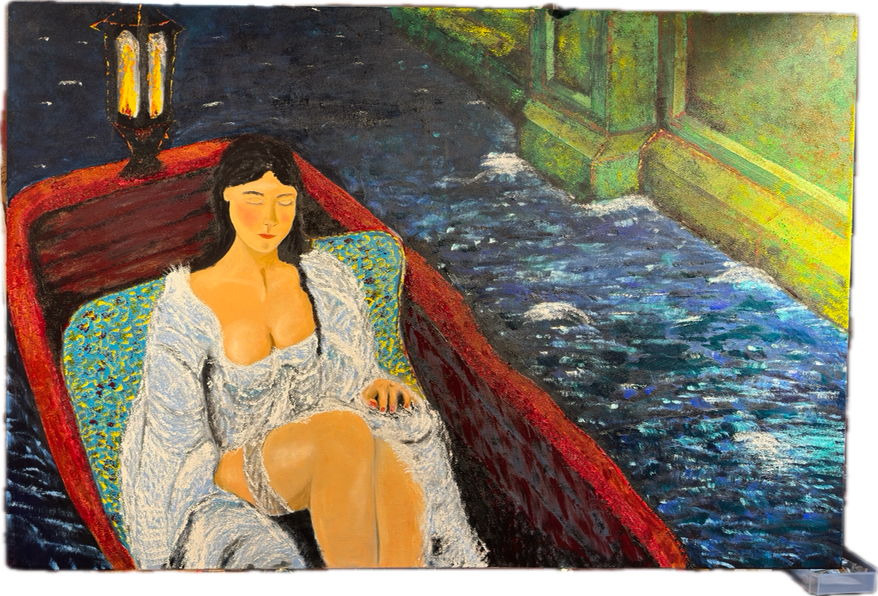

Malkunst, Öl, Acryl, Aquarell

Atelieradresse:

Herreshagener Str. 17a

51709 Marienheide

Samstag, 08.11.25 – 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 09.11.25 – 14 bis 18 Uhr

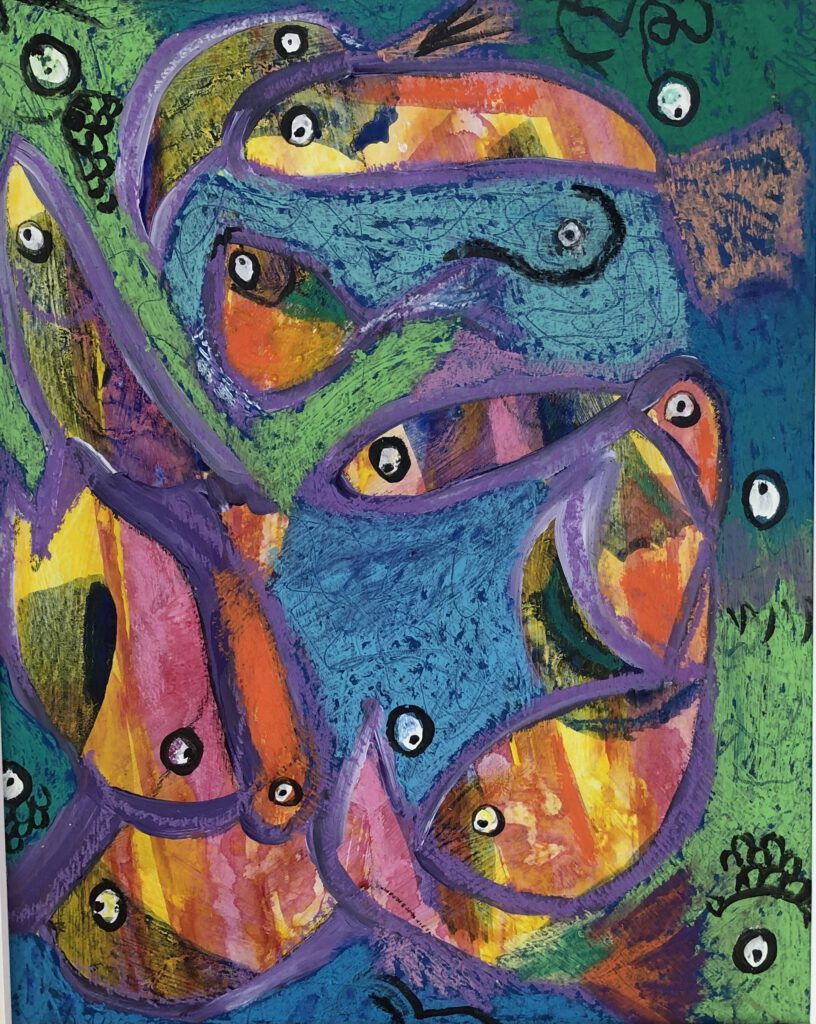

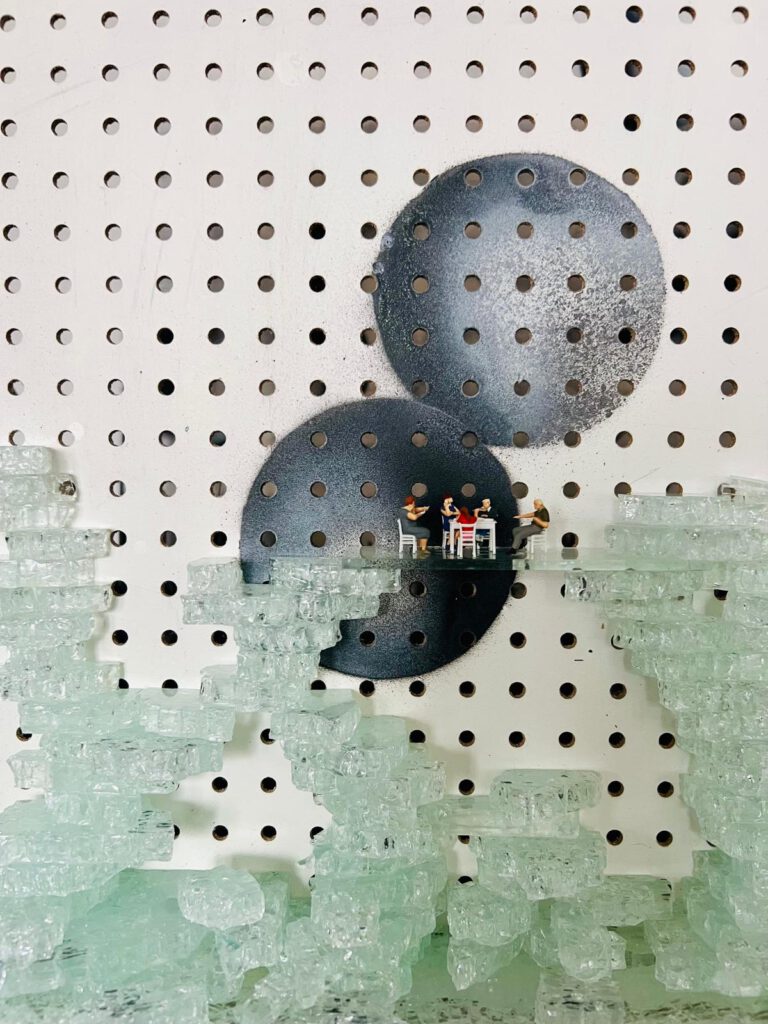

Acryl und Naturmaterialien

Atelieradresse:

Zum Knollen 36c

51702 Bergneustadt

Sonntag, 09.11.25 – 11 bis 18 Uhr

Malerei und Collage

Atelieradresse:

Zum Hüppel 2

51580 Reichshof

Sonntag, 09.11.25 – 11 bis 18 Uhr

Bildhauerei

Atelieradresse:

Mühlenbruch 18

51588 Nümbrecht

Samstag, 08.11.25 – 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 09.11.25 – 11 bis 18 Uhr

Malerei und Skulpturen

Atelieradresse:

In der Hülsbach 10

51647 Gummersbach

Samstag, 08.11.25 – 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 09.11.25 – 11 bis 18 Uhr

Oberstaatkünstlerin

Malerei, Fotomalerei, Assemblagen

Atelieradresse:

Oberstaat 13

51766 Engelskirchen

Sonntag, 09.11.25 – 11 bis 18 Uhr

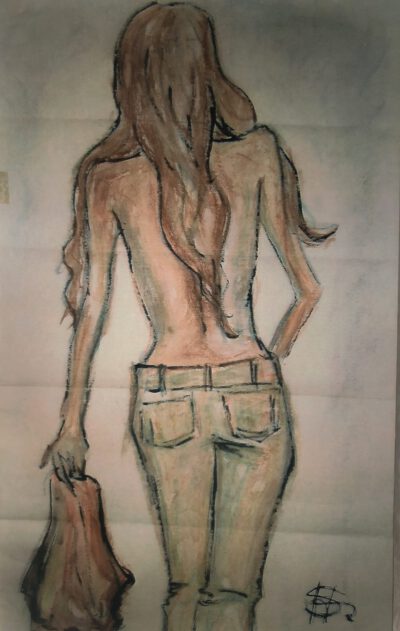

Malerei

Atelieradresse:

Gustav-Friedrich Siedlung 33

51674 Wiehl

Samstag, 08.11.25 – 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 09.11.25 – 11 bis 18 Uhr

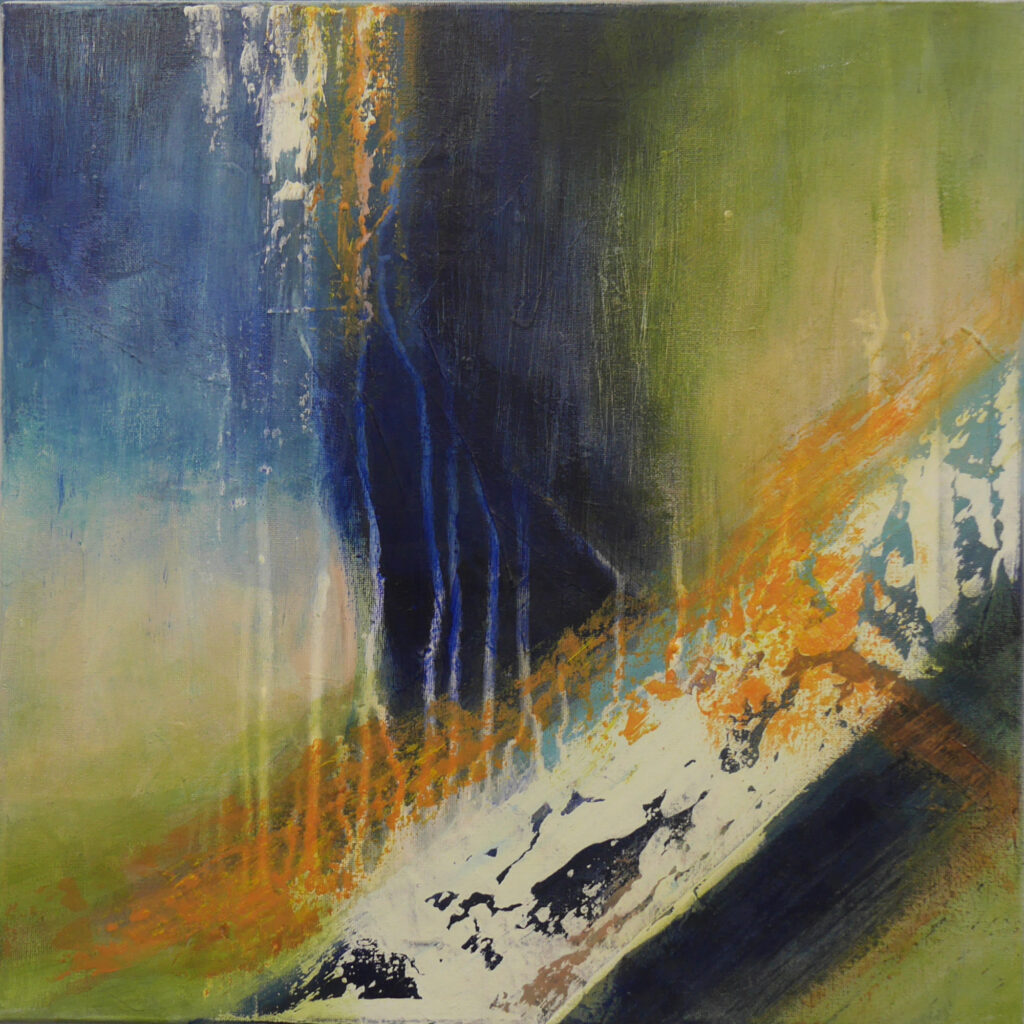

Malerei

Atelieradresse:

Hermannstädter Str. 50

51674 Wiehl

Sonntag, 09.11.25 – 11 bis 18 Uhr

Malerei, Objekte

Atelieradresse:

Grotenbachstr. 47a

51643 Gummersbach